TEC科普小课堂丨多级半导体制冷片——为你解锁更低温度!

一、多级半导体制冷器的工作原理

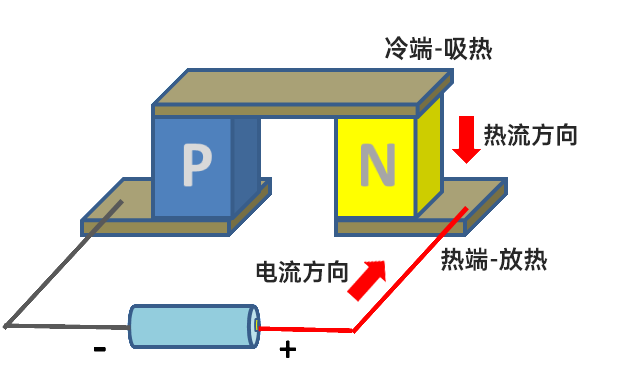

当我们使用单级半导体制冷片对设备进行控温时,有时会发现制冷效果不够理想。尤其在应对红外探测器、深海传感器等拥有高降温需求的场景时(需在-100℃以下低温环境中才能维持正常工作),单级制冷片已无法满足其制冷需求,这时候我们需要采用多级制冷片对其进行深度制冷。先来复习一下单级半导体制冷片的工作原理:当制冷片通电时,电流通过半导体材料,会在接触点形成冷热差异,一侧吸收热量(冷端),另一侧释放热量(热端),从而实现预期的制冷效果。

多级半导体制冷片由多个单级制冷片以“热串联“的方式叠加而成——热量由最底层逐级向上传递,每一级都在下一级的基础上进一步降温,通过“接力式制冷”实现深度制冷效果,营造-100℃以下的超低温环境。

理论上看,多级制冷片的总温差是单级制冷片的n倍(n为级数)。例如在热端温度300℃的极端环境中,单级制冷片冷端最低只能达到230℃左右,而多级制冷片(以五级制冷片为例)中的每一层级都能分担40~50℃的温差,最终将冷端温度降至80~100℃。然而在实际应用中,我们需要考虑层级间的热阻损耗,因此实际总温差会略低于理论值。

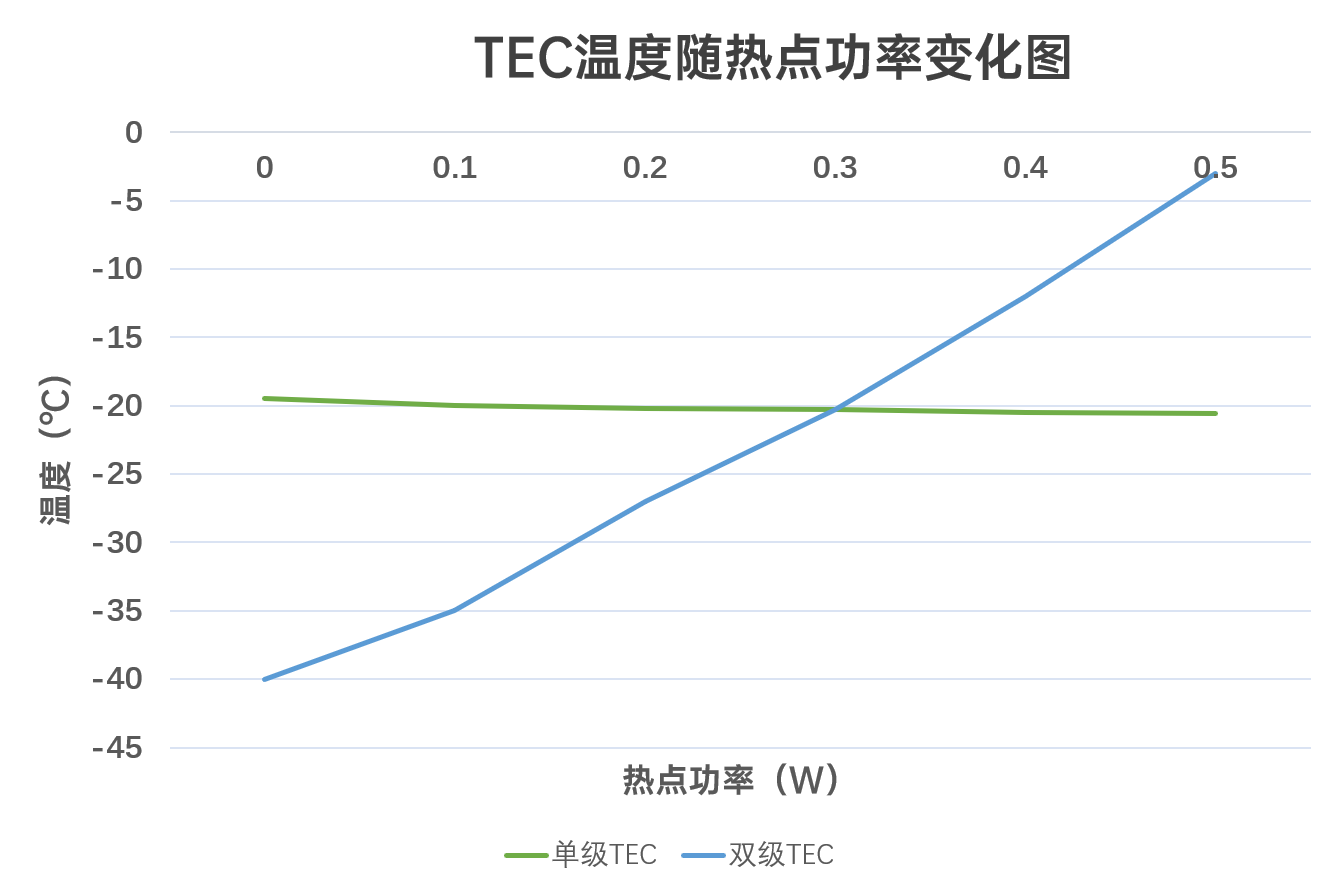

*热点功率(Hot Spot Power)通常是指在电子设备或系统中,某个局部区域由于电流密度较高或者散热不良等原因导致温度显著高于周围环境的点或区域所消耗的功率。

此外还需要特别注意的一点:尽管制冷片级数越大,温度降得越低,但同时它的制冷能力也会变弱。就像一个小水泵,虽然能把水抽得很高,但每次抽的水量有限。从上图可以看出,随着热端输入热量(即热点功率)增加,冷端温度明显上升——原本能降到-100℃,可能一下子回升到-60℃甚至更高,控温效果大打折扣。因此,多级半导体制冷片适用于“小热量、深降温”的场景,不能用于大功率散热。一旦散热需求超过它的承受范围,不仅降不到目标温度,还可能因为过载导致制冷效率下降。

二、多级半导体制冷器的应用

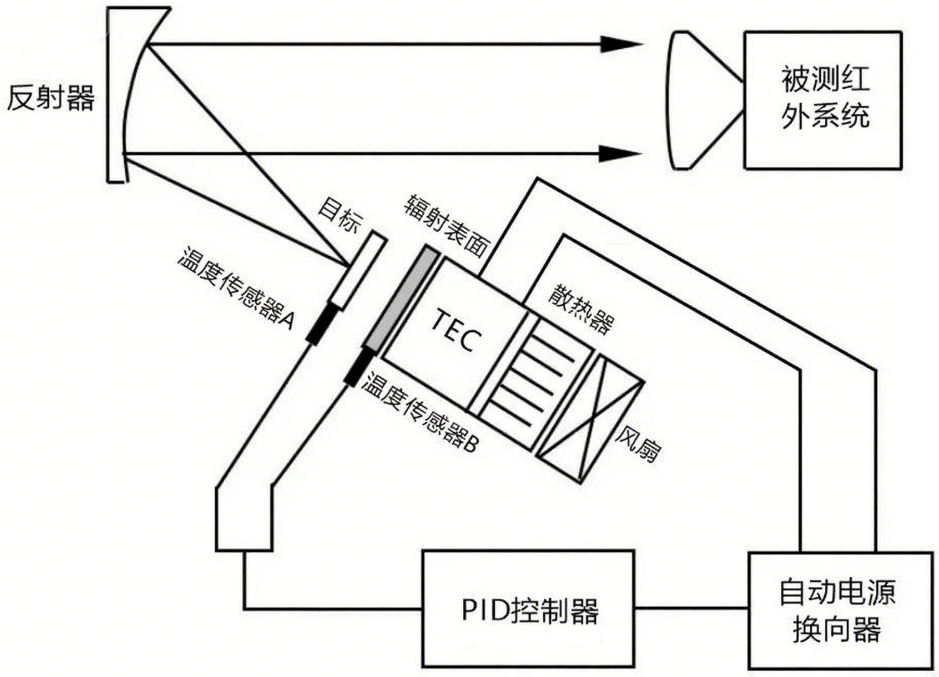

航天领域:在太空环境中,红外探测器、射线谱仪等一些设备必须在极低温度下才能保持正常运行。以卫星上的红外成像光谱仪为例,它的任务是探测宇宙中极其微弱的红外信号。假如探测器自身温度太高,就会产生干扰噪声,导致看不清目标。因此,我们必须将冷却到80K(约-193℃)以下。但在常温环境下,单级TEC最多只能把温度降到230K(约-43℃)。这时就需要多级制冷片来帮忙了:它能通过逐级制冷,帮助光谱仪实现80K以下的低温。此外,月球或火星探测器上的矿物分析仪也有类似需求。它的核心传感器需要在100K以下工作。 由于长期任务中无法携带液氮等制冷剂,多级制冷片成了唯一能对其进行持续控温的选择。

医疗领域:MRI(核磁共振成像)设备中的超导磁体需要在极低的温度下才能保持超导状态,产生强磁场并用于成像。目前,多数MRI设备依赖液氦维持低温。但液氦成本很高,并需要定期补充。为了降低成本,多级制冷片被用作“辅助冷屏”安装在液氦容器周围。它能用于提前拦截外界热量,减少液氦蒸发,延长液氦的补充周期——从原来的3个月左右延长至1年甚至更久。

极端环境:在深海热液喷口探测过程中,传感器探头必须直面300℃以上的高温热液,而周围海水的温度很低——这一极端温差对温控设备的挑战巨大。多级制冷片能在热端承受 300℃高温的同时,将冷端稳定维持在相对较低的温度区间,为深海热液喷口探测提供稳定可靠的温度控制方案。

从深空探测到深海传感,从高端医疗到前沿科研,多级半导体制冷片正在以其稳定精准的温控能力深入到航空航天、医疗等各大领域。随着TEC技术的不断发展,它将在更多高挑战性场景中展现其独特价值,成为未来精密温控系统的重要选择。