TEC科普小课堂丨冷却不均、局部过热?可能是热流密度出了问题

欢迎来到TEC科普小课堂!在半导体制冷片的实际应用中,你是否遇到过TEC冷端结霜、制冷效率下降等问题,这大多是热流密度不均匀导致的。当热量集中在局部区域,会导致温度分布不均,不仅影响制冷性能,还会加速制冷片的老化和损坏。本文将带你了解半导体制冷应用中热流密度不均的成因和影响。

一、热流密度不均的形成原因

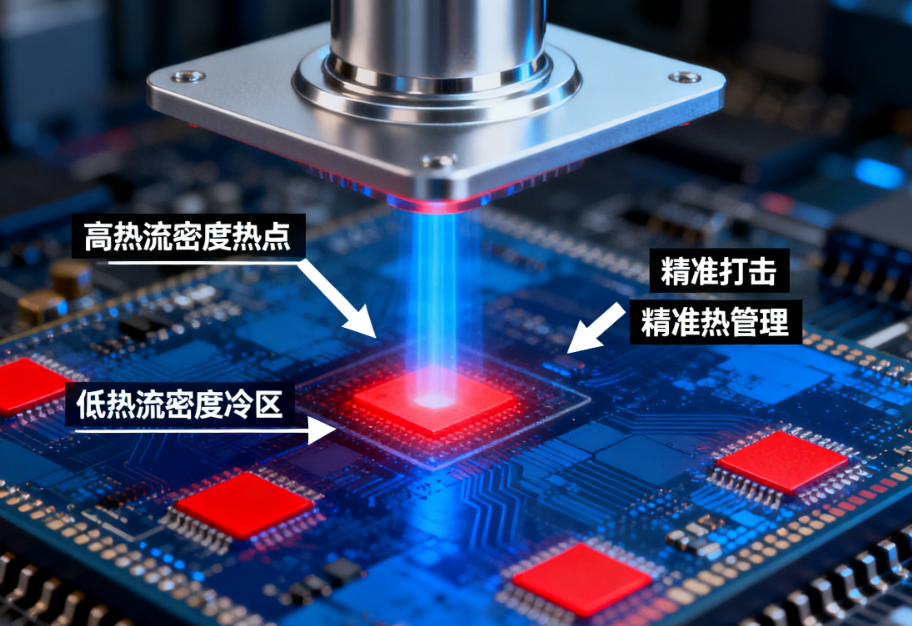

热流密度指的是单位时间内通过单位面积的热量,它是衡量传热强度的关键指标。在半导体制冷片的应用中,热流密度的不均匀性主要源于热源分布不均。比如在电脑或服务器中,主板上的芯片功耗各不相同,有的轻微发热,有的发热严重。当使用半导体制冷技术对这类发热不均的区域进行控温时,问题随之出现:TEC和高温区域接触的部分吸热多,热流密度高;而在低温区域的部分吸热少,这会导致冷端温度分布不均匀,影响整体制冷效果。

1.制冷能力与热需求不匹配:

TEC的制冷量在冷端面上基本呈均匀分布,而实际热负载却往往不够均匀。这会导致:在高发热的热点区域,制冷量不足,造成温度过热;在低发热区域,制冷量过剩,不仅浪费电能,还可能导致局部温度过低,引发结露或凝霜,带来安全隐患。这严重影响了TEC在高功率、高集成度电子器件中的应用效果。

2.额外损耗被放大,效率急剧降低:

当发热不均匀时,TEC内部原本就存在的一些“副作用”会被加剧,导致整体性能变差。

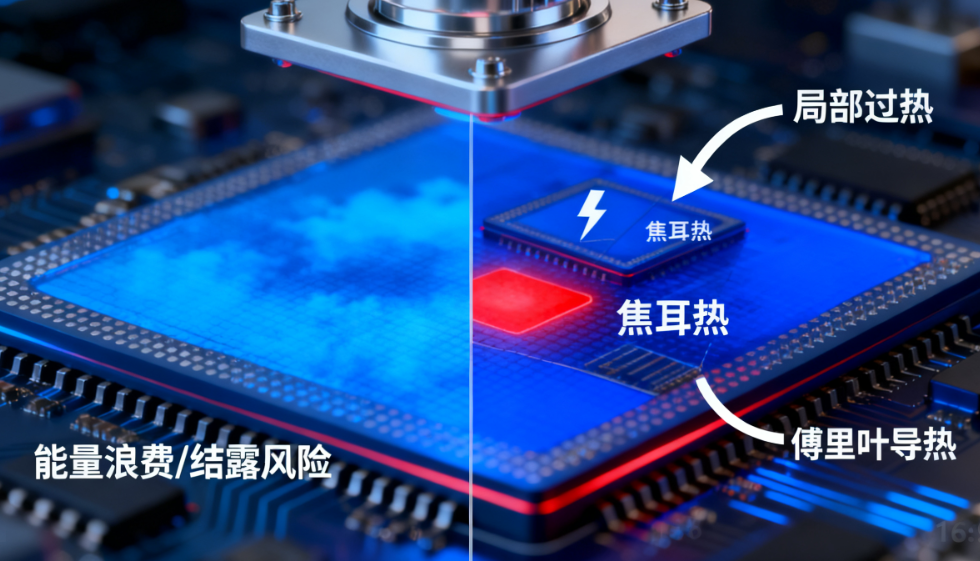

1.焦耳热效应:TEC在工作时电流会发出热量(就像电线发热一样),这一部分热量是均匀产生的。但在本就很烫的热点区域,自发热会和外部热量双双叠加,使温度升高,更难进行冷却。

2.傅里叶导热效应:正常情况下,热量会从热端自然传导回冷端(傅里叶导热)。在热点区域,这一反向热流更严重,相当于刚冷下去的热量又被传回来,抵消了制冷效果,导致降温能力下降。

3.热机械应力与可靠性问题: 冷端一边冷一边热,材料膨胀程度不同,时间久了会产生内应力。长期工作可能会引发材料疲劳、焊点开裂、界面分层等问题,严重影响模组寿命与系统稳定性。

二、针对热流密度不均的应对方案

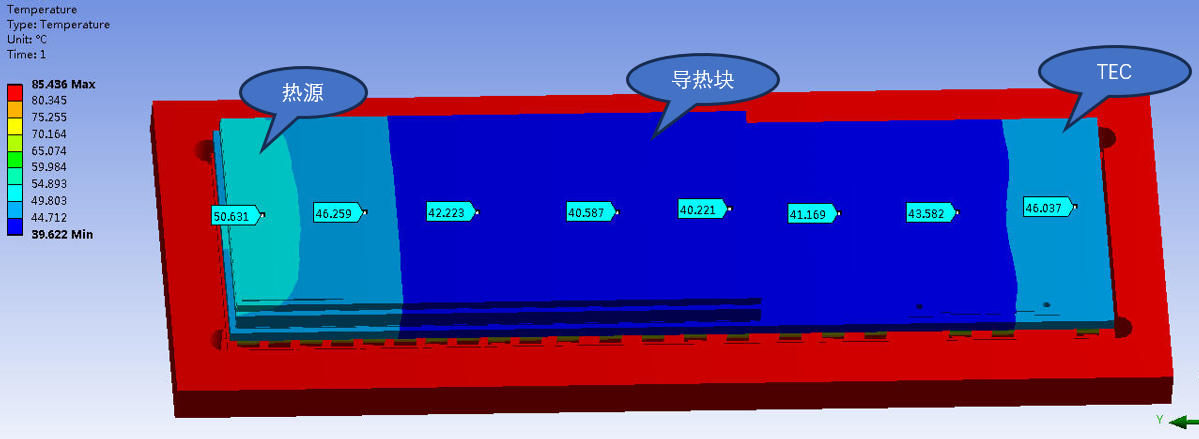

为了缓解热流密度不均造成的影响,可以改进TEC内部的结构设计:在发热最集中的区域(比如CPU正下方)增加半导体材料的排布密度,让更多“制冷单元”集中在这里,加快热量的带走速度;在温度较低的区域减少半导体材料的数量,让部分区域不通电,只起支撑作用。这样做的好处是:热的地方冷得更快,冷的地方不会被“过度冷却”,还能通过结构传导一些热量过去,让整个冷面温度更均匀;温差小了,材料反复胀缩的应力也相应变小,TEC不容易开裂或损坏。下图1、图2分别为传统TEC和优化后的TEC。它们的顶部是小尺寸高热流密度热源,中间是导热块,底部是半导体制冷器,下方和散热器相连。

图1:传统TEC

传统均质TEC的制冷单元是平均分布的。模拟结果显示,整个冷面温度分布严重不均——左高右低,最大温差超过30°C。这意味着局部过热,而另一部分又在“空制冷”,不仅效率低,还容易结露。

图1 传统TEC-粒子均匀排布

图2:优化后的TEC

我们将TEC的制冷单元重新排布:在发热最猛的芯片正下方增加更多制冷单元,集中“火力”降温;在右侧边无热源区域逐渐减少单元数量,最右侧单元仅作支撑作用、不通电。结果很明显:冷面温度均匀多了,最大温差降到了10°C以内,热点区域的实际温度也比之前更低了。

图2 优化后的TEC-热源下方粒子密度大

上述方案只是简单调整了热电单元的排布方式,就显著提升了冷端温度均匀性,有效降低了热点温度和整体温差。随着人工智能、5G/6G通信、高性能计算等领域的快速发展,电子设备的热流密度及差异性将继续加剧。未来,半导体制冷器也将持续升级,以应对热密度不均带来的制冷挑战。