TEC科学普及小教室:半導体冷却器「冷却」と「冷却」を実現する方法を明らかにしました!

皆さん、こんにちは、TEC科学普及小教室へようこそ!第1回では、半導体クーラーの仕組みと基本的な仕組みを紹介します。

1、半導体冷却器の働作原理です。パルタイル効果です

半導体冷媒は、熱電冷媒または温度差冷媒とも呼ばれ、熱電効果の中のパルテ効果に基づいて働作します。パルタイル効果は1834年に生まれました。フランスの物理学者パルテは、二つの異なる導体の接点に電流が流れると、その接点で放熱と吸熱が起こり、その放熱と吸熱の大きさは電流の大きさによって決まることを発見しました。これが半導体の冷却と発熱現象で、パルプ効果とも呼ばれます。熱量の計算式はQ=π*Iです。

2、半導体冷却器へのパルシール効果の応用です

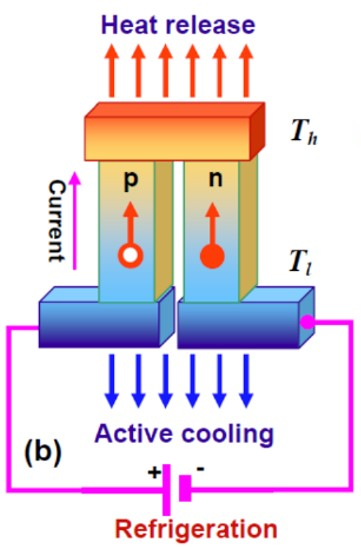

ここでは、半導体の冷却器へのパルパッチ効果の応用例を見ていきます。図のように、一個のP型半導体素子と一個のN型半導体素子を熱電対にして直流電源を接続すると、接続部で温度差と熱の移動が生じます。P素子のキャリアは正孔でN素子のキャリアは自由電子です上部の接合部では、電流方向P→N、温度上昇と放熱、これが熱端です。下の接合部では、電流方向N→P、温度が下がって吸熱、これがクールエンドです。

▲パルテ効果の応用モデルです

いくつかの半導体の熱電対を回路上で直列して、一般的な熱電冷却炉を構成します。直流電源を接続すると、ヒートコンバータの上が熱端、下が冷端となり、熱交換器など熱を伝える手段を利用して、ヒートコンバータの熱端を放熱して一定の温度を保ち、冷端を作業環境に入れて熱を吸熱して温度を下げることで、パルパッチ効果の半導体冷却器への応用が実現されます。

3、TEC冷凍と制熱モードの温度差の違いです

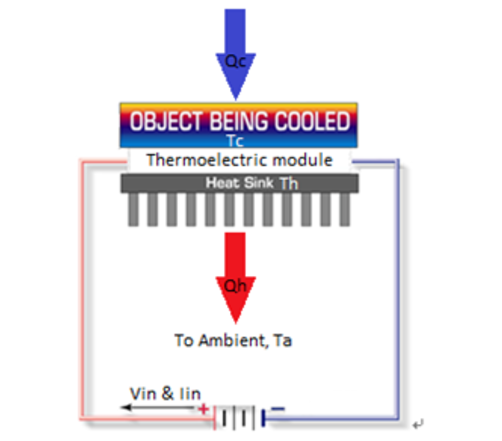

以上を見て、半導体冷却器の素晴らしいところを発見しました。冷却と冷却の両方の効果が得られます。図は半導体の冷却器と周辺機器の接続モデルです。Tcは冷却対象物(Object Being Cooled)側の冷麺温度、つまり目標温度を表します。Thはヒートシンク側の熱面温度、Taはデバイス作動時の周囲温度を表します。①Tc < TaのときTECは冷却モードを示します。このときTc < Th、②Tc > TaのときTECは熱モードを示します。このときTc > Th

▲半導体冷却器と周辺機器の接続モデルです(図は冷凍用のグラフで、熱を作る時は逆のグラフです)

4、TEC冷熱モードの基本構造です。

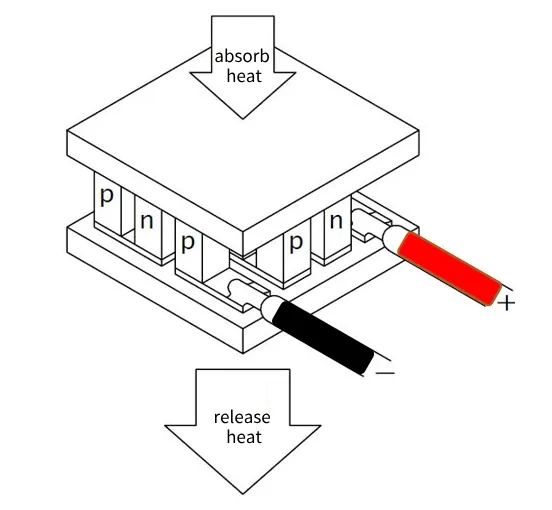

半導体の冷却モードと冷却モードの基本構造も逆になっています。図は半導体冷却器の冷却モードの構成です。N型DICEは直流電源の正極(一般的に赤色のリード)に、P型DICEは負極(一般的に黒色のリード)に接続され、それぞれの半導体素子に電流が流れ始めます。上部の各係合電極が吸熱を開始し、DICEを介して下部の各係合電極に伝わります。この移動熱と、入力された電力が熱となって、下部の接合電極から放出されます。

▲半導体冷却器冷却モードの構成です

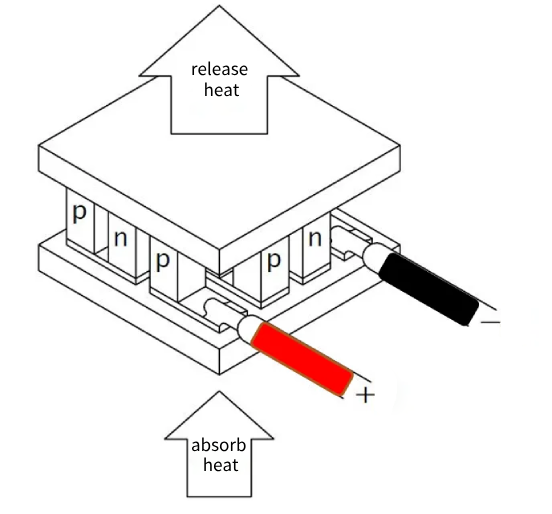

仮に、直流電源をTECに接続した正負極を相互に交換すると、TECの上下の吸放熱関系も変換(正負極は変えず、内部のPNを逆にするという選択も可能)し、これが半導体クーラーの熱モード構造となります。

▲熱電クーラーの熱モード構成です

来期予告です

今回のTEC科学普及の小講義では、半導体冷却器の働作原理と基本的な構造を一緒に学びました。次回は引き続きその重要なスペックと性能を紹介しますので、どうぞご期待ください!